杨杜:如何看待企业成长

2010-09-28 浏览次数:

一、企业成长的六个误区

有关企业成长,人们有一些美好的追求,却是似是而非的误区,我想在这里要澄清一下。

第一、企业规模越大越好!做大规模是很多企业所追求的,但规模经济理论告诉我们,规模不一定和经营绩效有关。这要取决于企业所处的行业、成长阶段和运营能力。有的企业不做大却赚钱,有的企业做大了反而不赚钱,还有的企业规模大小都没关系,关键是看你怎样运作管理才赚钱。还有的企业无论大小都不赚钱,因为正的行业都衰败了。所以我们要按类型来分析自己企业是否需要做大,需要做多大。

第二、成长速度越快越好!这个问题也需要理性分析,其实管理者最难的事情就是调控发展速度,既要发展又要控制,说起来容易做起来难。就像开车一样,高速路上,开得太慢有人骂你,但开得太快反而更容易出大问题,于是我们就需要时刻做出调整,甚至有时需要停下来检修车辆。

第三、多元化经营可以降低风险!这肯定是个误解,研究者做过美国、日本、中国企业的大样本分析,最后得出的结论是:多元化经营和降低风险没有关系。它可能会提高风险也可能会降低风险。所以企业是否采取多元化战略,不是把鸡蛋放在几个篮子里面那样简单的问题,应该根据自己、业界、相关业界等情况来做慎重选择。

第四、企业就是自己的孩子。我认为这是一个情感误区,国人一般思考问题的顺序是以人为本,然后是情、理、法。做企业投入情感在创业的时候确实有很大作用,像自己的孩子一样倍加呵护,有利于创业成功。但法人企业就是法人企业,个人情感就是个人情感,而且企业越大则越成为社会性、公众性组织,应该在自然人和法人之间很好地划分出界限。

第五、集体决策一定优于个人决策!随着企业成长,重大决策、复杂决策日益增多,需要建立科学合理的决策机制,但这里又有个关于民主的悖论,纯粹的民主决策机制可能很适合于政治组织,但有时不适合于企业组织。于是很多优秀企业家采取的方式是“听多数人意见,和少数人商量,最后个人决定”,一味的追求集体决策反而带来低效率。深圳华为公司的原则叫“从贤不从众”。

第六、一定要从产品经营上升到资本运营!一个企业由小到中、到大的发展,一般有这么一个规律:先是人赚钱,再是钱赚人,最后是钱赚钱。也就是刚开始做产品赚钱即产品经营,然后通过组织平台吸引人帮忙赚钱,也就是做组织运营,再到后来就是资本运营。这确实是一般企业的基本发展规律之一,但是,但理论是理论,实践是实践,多数企业适合的成长道路到了你那里也不一定合适,因为你可能不擅长或不喜欢资本运营。我的研究认为,产品经营和资本经营是两种不同的成长模式,由于人的个性、价值观和能力结构不同,应该理性地选择自己适合的道路。

二、企业成长的三性模型

做企业,如果不仅把做大做强,而且把做久的因素考虑进去,把企业家精神要素考虑进去,可能就不是以追逐利润最大化为目标了。现代企业追逐的可能是利润合理化,或者说适当的利润就可以了。因为合理化利润不损害企业的持续成长,也顾及到客户等相关群体的利益,利润合理化的目标换句话说就是企业的可持续成长目标。

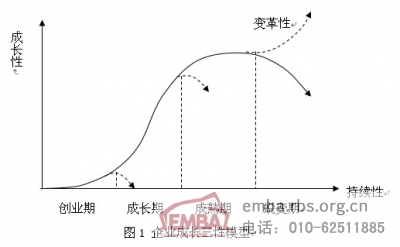

如何避免成长的六个误区而实现可持续成长,我们尝试把企业成长放到一个由时间和规模构成的空间来考虑,这会帮助我们给企业做成长周期定位。横轴是企业设立时间,纵轴是企业销售收入,随着时间的推移,企业在这个空间一般呈现S型的成长曲线,这就是大家都熟悉的企业寿命周期图。

具体来讲,我们知道产品有寿命周期,市场有寿命周期,技术也有其寿命周期,综合这些要素,我们可以认为,一个企业组织也是有寿命周期的。一个企业的成长曲线,一般会经过创业、成长、成熟、衰退(或者蜕变)这四个阶段。

现实中企业成长的结果会有四种典型情况:

一是创业然后失败①;

二是创业、成长然后失败②;

三是创业、成长、成熟然后失败③;

四是创业、成长、成熟然后再变革(第二次创业)从而继续成长④。

企业追求的理想状况当然是第四种情况。这就是追求可持续成长目标的企业观。我们认为,可持续成长就是一个企业在较长的时期内、由小变大、由弱变强,并且不断变革创新的过程。那么,在这个过程中管理者要注意哪些关键点呢?这就是“三性模型”,如图1所示。

第一要关注持续性,即企业如何才能活下去,怎样才是可持续的。做企业,活着才是硬道理。可持续性是一个很重要的方面,这就和企业的寿命有关系了,应该尽量考虑得长远一点,最好考虑到企业的可传承性、可继承性。一般企业的平均寿命为7-8年,优秀企业的平均寿命一般是在30年左右,其中自然也有百年公司。建立一个长寿企业机制应该是企业家的最重要职责,重视企业持续性的企业家往往有战略眼光,行事低调,因为他知道企业活下去不容易,比竞争企业活得长就更加不容易。

第二要关注成长性。也就是要努力把企业做大,他不会满足于经营好街边一个包子店,一辈子就这样下去了。追求成长性的具体指标有很多,主要就是关注销售额增长率、利润额增长率、员工规模扩张率,以及有形无形资产特别是知识资产的增长率等等。这个成长既包括企业的成长,也包括员工的成长,也就是企业成长为员工成长搭建舞台,员工成长为企业成长做出贡献,实现企业与员工共成长。

第三要关注变革性。一个企业发展到一定程度之后,一定要自我变革。相对于持续和成长性,变革性可能要更困难一点,持续和成长是人比较自然的追求,但是要自己改变自己、革新自己甚至批判自己是比较难的,所以我们认为具备不具备变革性是决定一个企业能不能持续成长下去的非常重要的一个方面。人没有长生不老,任何一种产品、任何一种技术以及任何一种经营模式也都不可能永远适用。因为环境变化、市场变化、客户需求变化,原来的产品、技术和模式就逐渐变得不适应了。因而,企业需要不断变革,变革自己的产品、变革原有的技术、变革原来的观念,还要更换原来的人员,哪怕他是有功之臣,是创业的元老都要换。有一些经验性的指标:如果一个企业员工的平均年龄超过40岁了,这个企业就比较缺乏活力了。因为一般过了40岁的人,考虑问题基本上是保守的、求稳的,一般不会再有太多创新的东西。平均年龄高尤其在高科技企业是有问题的。

据我们的调查,有活力的高科技企业员工的平均年龄是26岁左右,一般不会超过30岁,你要想企业有活力,就不要使平均年龄超过30岁;而需要大换班的时候就是在40左右了,这个时候如果还不变革,企业就只能滑向老化衰退了。

可持续成长的企业就是能够较好处理活着、成长和变革之间的关系,避免成长六个误区的企业。